わー!!コンポストの蓋を開けたらハエみたいな虫が!!

あれー昨日の分の生ごみがまだ残っているよ。。分解してないのかな?

コンポストのあるある失敗だね。

でもきちんと対策があるから大丈夫!

今回はコンポストをやっていく上で起きうる失敗例とその対策を紹介します。

失敗といっていますが、たいていのことは手直しすれば元に戻るので落ち込まずに対処していきましょう!

コンポストの失敗で多いのは、臭い・虫・分解しない

コンポスト仲間からよく聞く失敗は、以下の3つ。

- 酸っぱい悪臭がする

- 虫が湧いてしまった

- 生ごみを分解してくれない

予防策もあるのですが、自然の力を借りて活動しているコンポストなので、おそらく初心者の方は100%失敗します。

私もどれも経験したよ!

いざ失敗するととてもショックなのですが、それぞれの手直ししたり対策をとったりして乗り越えてきました。

失敗の原因はコンポスト環境の管理不足

コンポストは、中の基材にいる微生物の活動と生ごみの量のバランスがちょうど良くなって本領発揮します。

なので微生物が少なくなったり、活動が弱まったり、生ごみの量が多すぎたりすると不具合が出てくるのです。

各失敗例の原因を詳しくみていきましょう。

酸っぱい悪臭がする

コンポストは好気分解の力を使って分解しています。(一部嫌気分解のものもあり)

好気分解とは、好気性微生物が酸素を使って有機物を分解していくこと!

もっと噛み砕くと、

空気中の酸素で元気になる微生物が、新鮮な空気いっぱいの環境で生ごみをフルパワーで分解すること!

しかし好気性微生物が活動するのに適していない環境下だと、好気分解が嫌気分解に変わってしまい悪臭を放つのです。

嫌気分解は酸素がない環境での分解のことだよね。腐ったような酸っぱい臭いがきつーい!

嫌気分解になってしまうのは具体的には以下のような状態です。

- 水分量60%以上の基材がべちゃべちゃの状態

- コンポスト容器内が酸素不足の状態

コンポストの中に水分が溜まっていたり、かき混ぜが不十分だと、コンポストの中に酸素が行き渡らずに酸素不足の状態に陥ります。

酸っぱい臭いの原因は酢酸という物質です。

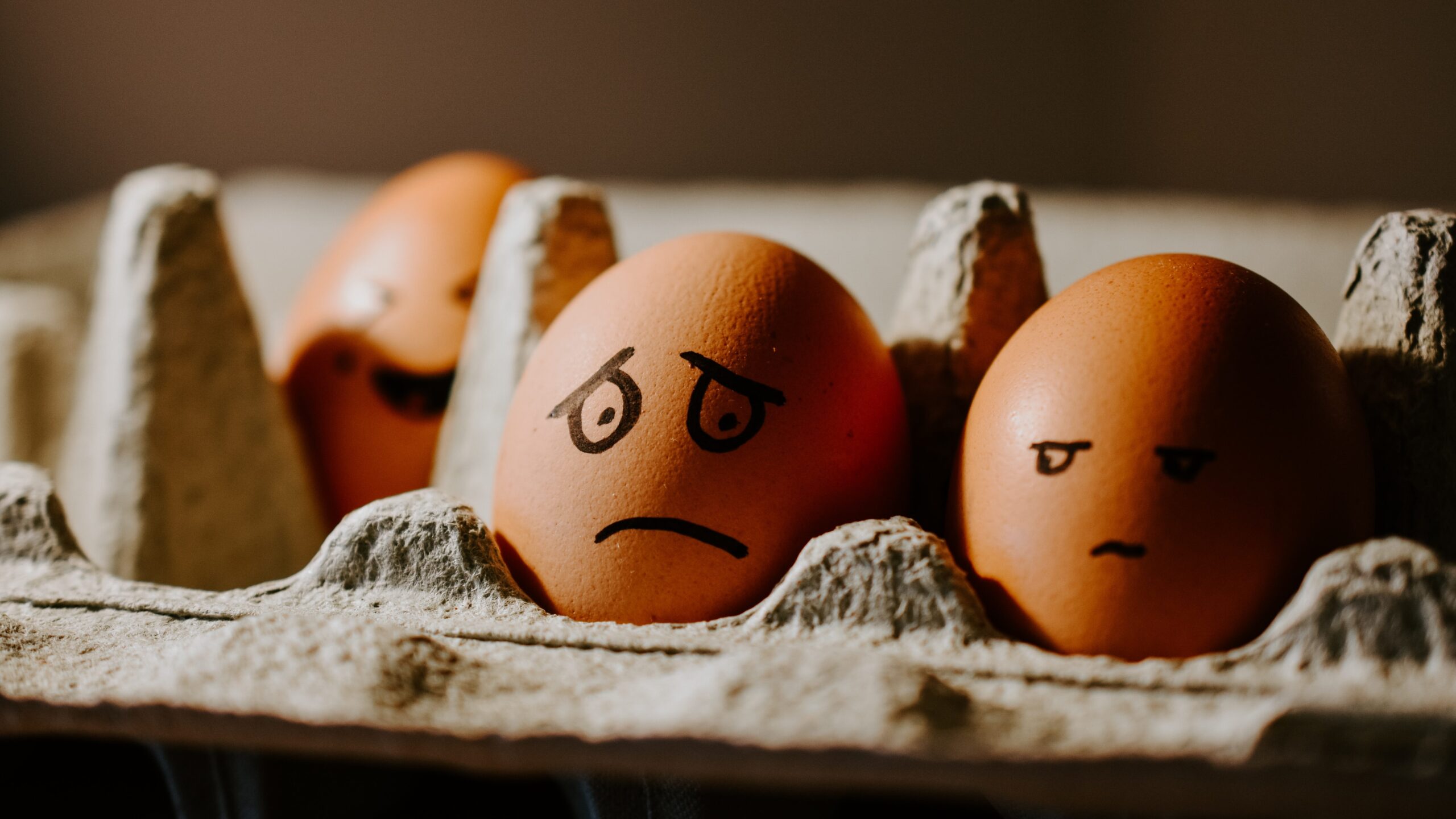

虫が湧いてしまった

虫がコンポストの中の生ごみの臭いを嗅ぎつけてしまうとコンポストに集まってきます。

- コンポストの蓋やカバーをきちんと閉じていなかった

- コンポスト容器に割れや穴があった

- 生ごみが基材(土)に埋めきれていなかった

ほんのちょっとしたスキマからでもミズアブやコバエは生ごみの臭いを嗅ぎつけて、コンポストに集まってきます。容器に何かしらの不備があるとそこが侵入経路になってしまうのです。

キエーロの場合は、容器自体に空気が通るスキマがあるのですが、土にしっかり埋めるので生ごみの臭いが外に出ない仕組みになっています。

風が強い日にカバーが飛んでいて、虫が来てしまったことがあるよ。

生ごみを分解しない

コンポストの役割でもある生ごみの分解には様々な要因が絡んできます。

よって原因も複数考えられます。

- 生ごみの投入量が多い

- 基材が乾燥しすぎている

- 微生物の活動が弱まっている

- 分解をしてくれる微生物が少ない

生ごみの投入量が多いと、微生物の分解量には限界があるので、分解しきれなかった生ごみが溜まっていきます。

また微生物の活動に適していない環境下(低温、乾燥、水分不足or過多)だと活動能力が弱まってしまうのです。

微生物が何かしらの理由で少なくなってしまうことで、分解が進まないというのも考えられます。

各失敗例の対策

酸っぱい悪臭を抑える

コンポスト容器内の水分量が多すぎると、基材が酸素を取り入れなくなってしまいます。

なので水分量の調整をしましょう。

コンポストの中の基材を良く混ぜる

まずコンポストに生ごみを入れるのを1、2日お休みします。

コンポスト全体を混ぜて、空気をとり入れつつ水分が蒸発するのを待ちましょう。

基材や促進剤を投入する

コンポスト基材が残っているのなら追加投入して、全体の水分量を下げます。

もしくはピートモスや米ぬかが水分調整剤として機能しますので、100〜200gほど投入し混ぜて様子を見ます。

コンポストに適した水分量は40%〜60%、基材をぎゅっと握ってモロっと崩れるぐらいの状態がベストです。

ピートモスは基材としても使われているので持っておくと便利

最強の促進剤(というか基材そのもの)はこちら。お値段はしっかりしていますが、たっぷり16Lあるので、長く使えますよ♪

特におすすめです。

虫を駆除する、侵入経路を断つ

虫の駆除

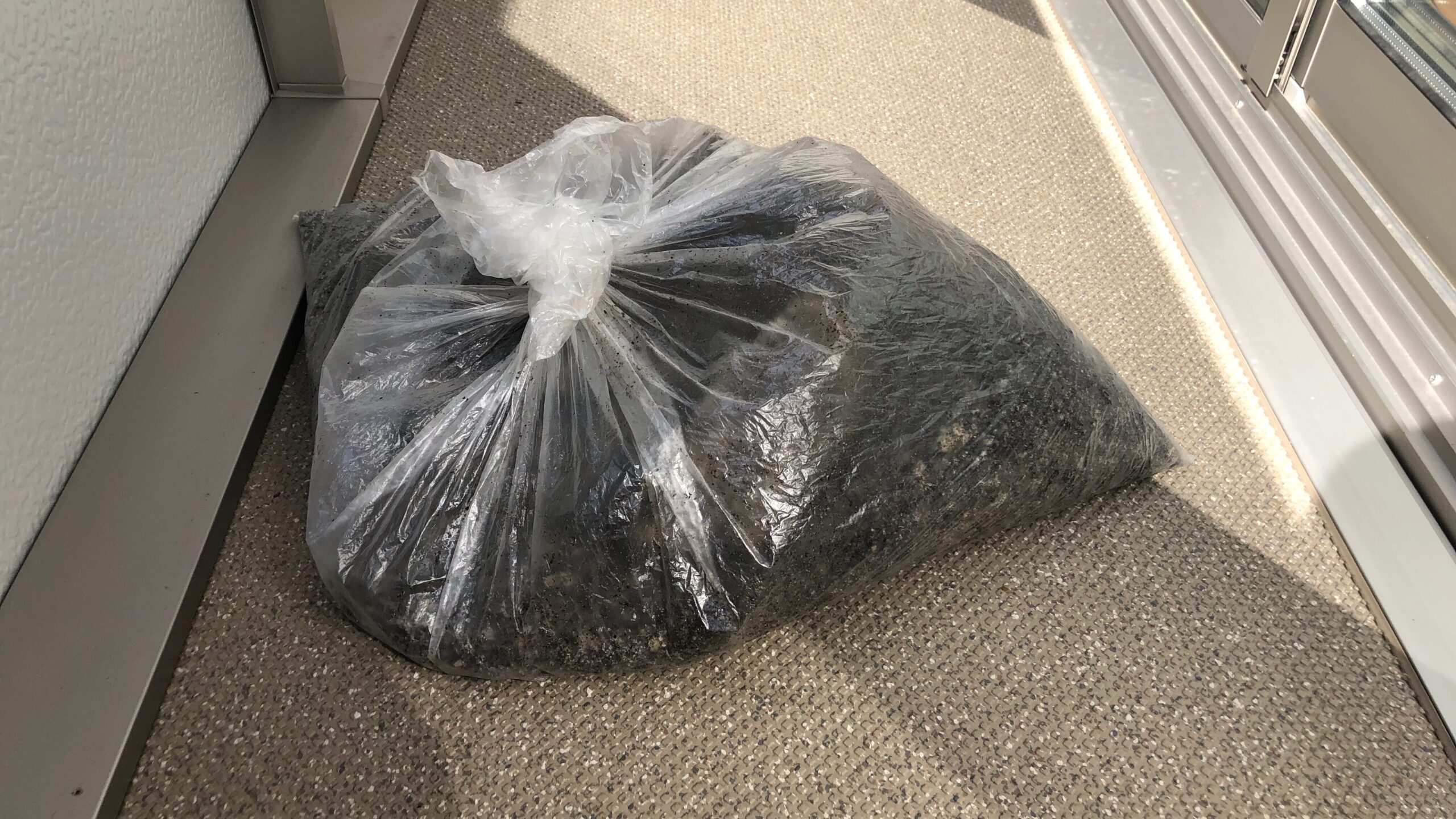

黒か透明のビニール袋にコンポストの基材を移し替えて、口をぎゅっと縛り、1、2日間炎天下で放置です。

中の虫が暑さで死滅します。そして死滅した虫は微生物が食べて分解してくれます。

ちなみに。。。。私はズボラなため、バッグごと包んだこともあります。笑

コンポストバッグの場合、バッグが湿気で濡れてしまいます。ダンボールコンポストだと容器が濡れて使えなくなるので注意です。

虫は不快に感じる人がほとんどだと思うけど、実は生ごみの分解をしてくれる味方でもあるので、駆除をせず受け入れるという考え方の人もいるよ。私も最近はその考え方になってきたよ。

虫の侵入経路を断つ

コンポスト容器の中に虫が侵入できないように容器をチェックしましょう。

- コンポストの蓋やカバーをきちんと閉じる

- コンポスト容器のスキマを埋める

- 生ごみを基材(土)の中に完全に埋める

生ごみの投入量を調整する、分解を促進する

コンポストに入れてはいけないものを入れ続けると生ごみが残りやすいです。

入れられるものと入れてはいけないものについてはこちらを参照してください。

コンポストに入れられるものと入れてはいけないもの

コンポストに入れられるものと入れてはいけないもの 生ごみの投入量を控える

コンポストの大きさによりますが、バッグ型コンポストやダンボールコンポストで投入量300〜500gが推奨されています。

この量より多くなる場合は、投入した翌日や翌々日は生ごみの投入は控えましょう。

入れられない分は冷凍して、翌日に回すのもあり

コンポストを大きいものにする、もしくは2つ用意する

料理をよくする人や家族が多い人は生ごみが常に増えてしまいがちです。

その場合あらかじめ大きいサイズのコンポストに切り替えたり、コンポストを2つ用意するのをおすすめします。

常に生ごみで溢れてしまう場合は、使用しているコンポストサイズが小さいということなので、自分の環境にあったサイズ(個数)を選びましょう。

環境の変化が多い(引越など)人は2台持ちがおすすめ!

そのときの生活環境によってコンポストの容量を調整しやすいから

コンポストを始めて1週間は分解が遅い傾向にあります。生ごみがコンポスト基材に馴染んでくると分解が早くなります。

好気性微生物が活動しやすい環境にする

この3つが理想のコンポスト条件です。

- 温度40〜60度

- 水分量40〜60%

- 酸素が十分にある

温度40度以上の環境を私たちが作るのは難しいですが、微生物がしっかり活動するようになれば、分解熱で温度が上がってくれます。

なので冬の寒い時期に日に当たる場所に置くなどして、いかに温度を低くさせないかが私たちにできることです。

水分量は乾燥していたら、水をあげてください。

息子にあげてもらいました。笑

逆にあげすぎも注意です!また悪条件になりますので、基材を握ってモロっと崩れるぐらいのかたさに調整しましょう。

酸素不足は前の項目で書いたように、水分量を最適にすること、コンポスト基材をしっかり混ぜることで、解消されます。

コンポスト促進剤を投入する

コンポスト促進剤は微生物の数を増やしたり、微生物の活動能力を高める効果があります。

コンポストの上面にまぶしてよく混ぜます。1、2日ほどで効果が現れます。

おすすめのコンポスト促進剤はこちら

まとめ

コンポストの失敗とその対策についてを解説しました。

ビニール袋にコンポストの基材を移し替えて、1、2日間炎天下で放置して虫を駆除

コンポスト容器をチェックして、侵入経路を断つ

コンポストの中の基材を良く混ぜて、酸素を取り入れる

基材やピートモス、米ぬかを投入して水分量を調整する

生ごみの投入量を控えたりコンポストのサイズを大きくして、分解できる量を適正にする

コンポストの環境を整えたりコンポスト促進剤を投入して微生物の分解活動を促進する

コンポストを始めたらこれらの失敗はほとんどの人が経験します。

失敗というよりは不具合なので、それぞれ対策すれば元に戻るものばかりです。

めげずに紹介した対策法をぜひ実行してみてくださいね。

なっしーのサステナブル生活

なっしーのサステナブル生活

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/41b9afd0.fa78a2f3.41b9afd1.f1d4099d/?me_id=1268811&item_id=10005972&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fangie%2Fimg%2Fimg%2Fkereco_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)